守艺不是守旧:老字号百布堂让非遗“粗布”活在当下

当新中式长裙的飘逸裙摆掠过T台,织带与刺绣在裙摆、领口等细节处精巧点缀,传统粗布在舞台上尽显灵动之美。

谁能想到,这些承载着现代审美的柔软面料,二十年前还是乡村作坊里的粗布。

2019年10月与武汉纺织大学在北京恭王府参展中华服饰秀

从传统粗布到时尚新宠,从乡间手艺到城市名片,粗布的“华丽转身”,离不开百布堂的深耕细作。

作为国家级非物质文化遗产“枣阳粗布制作技艺”保护单位的百布堂美好生活科技(湖北)股份有限公司(以下简称:百布堂), 在今年被认定为第四批武汉老字号。百布堂坚持以布为媒,在经纬交织中续写匠心传承与非遗焕新的故事。

粗布的逆袭,离不开对传统技艺的坚守和创新。

第四代传承人刘大有展示枣阳粗布制作技艺

“我出生于枣阳纺织世家,家族从清朝道光年间开始做染坊、纺织这个行当,至今已传承到第六代。”百布堂创始人、枣阳粗布制作技艺第四代传承人刘大友的话语中,流露出对家族技艺的深厚情感。

第三代传承人王义林

童年时,母亲在灯下脚踩织布机、手抛梭子的身影,不仅是他记忆里温暖的画面,更在他心中埋下了传承粗布技艺的种子。

随着工业化纺织技艺对传统手作的冲击,枣阳乡村的小作坊日渐凋零。2005年,带着“让老手艺活下去”的执念,刘大友与妻子张其华在武汉创立了“百布堂”品牌,决心把家族技艺从枣阳乡村带向都市,走进现代人的生活。

从最初武汉街头小店,到如今成为拥有多家直营店、产品远销国内外的品牌,百布堂用近20年时间完成了一场从乡村到都市的跨越,更让“枣阳粗布制作技艺”在2021年5月成功入选国家级非物质文化遗产代表性项目。

第五代非遗传承人刘海伦教授学生纺线

走进位于武汉市洪山区的百布堂国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地,就听见木梭在经纬间穿梭发出"唧唧"声 。这里不仅是沉浸式“枣阳粗布制作技艺”非遗体验馆,更在此地与多所学校合作开展研学活动。

非遗传习所非遗织布活动

百布堂粗布的工艺十分考究,所用原料坚持选用枣阳本地长绒棉,经72小时自然晾晒后纤维柔软度提升30%,为布料的舒适度打下基础。

若说原材料是基础,那传承是则粗布逆袭的根,精湛的技艺便是它的魂。

粗布技艺的传承脉络可追溯至新石器时代,在元明时期粗布的纹样发展日渐成熟,至清代更被列为贡品。这项传统工艺的精髓,凝结在72道繁复工序之中。

从棉花采摘开始,历经轧花机脱籽、弹花、搓棉条、纺线车纺线等工序,再经过倒筒、拐线、浆线、染线等处理,最终完成牵经打交、梳线、穿综穿筘、上机调试、织布......整套工序看似繁复,却环环相扣。“断纬”工艺堪称一绝,纺织时经纬线在每平方厘米交错22次,形成独特的凹凸肌理,让布料兼具冬暖夏凉的特性,透气性比普通纯棉制品高出40%。

老布新做的探索之路并非一帆风顺。传统的大红配大绿纹样与粗布较硬的质地,都难以迎合现代审美,面临这样的现实困境,百布堂又如何破局?

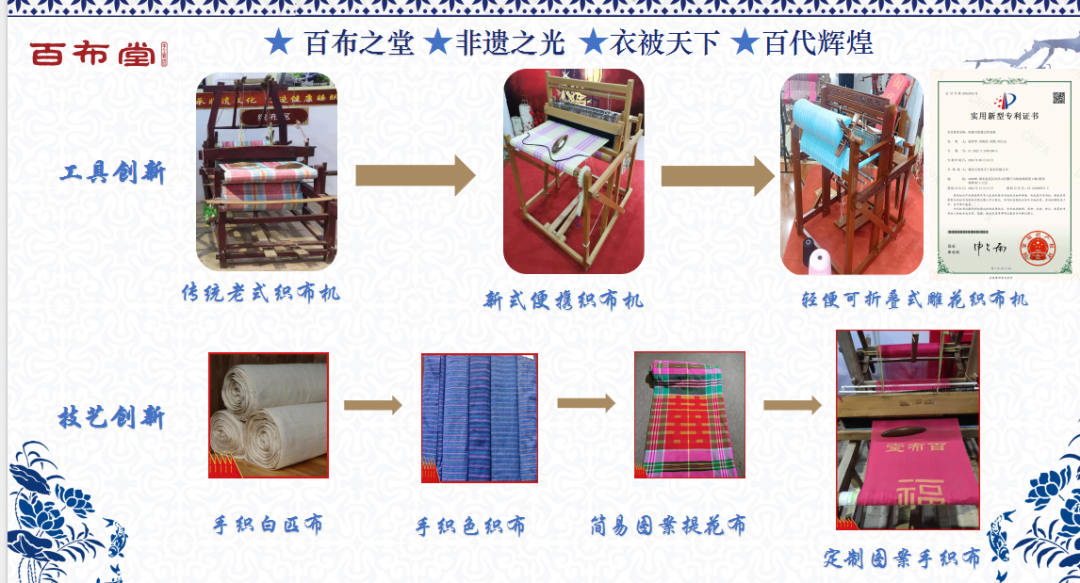

“守艺不是守旧,若不能走进现代人的生活,再好的技艺也只能躺在博物馆里。”面对产品滞销的困境,刘大有提出让粗布“改头换面”的多重创新举措。

先用科技破题,针对粗布“硬”的痛点,研发“三次水洗柔化技术”,让布料越洗越软。

与省农科院合作培育天然彩棉,不染色就有米驼、抹茶绿等流行色,产品环保又高级。

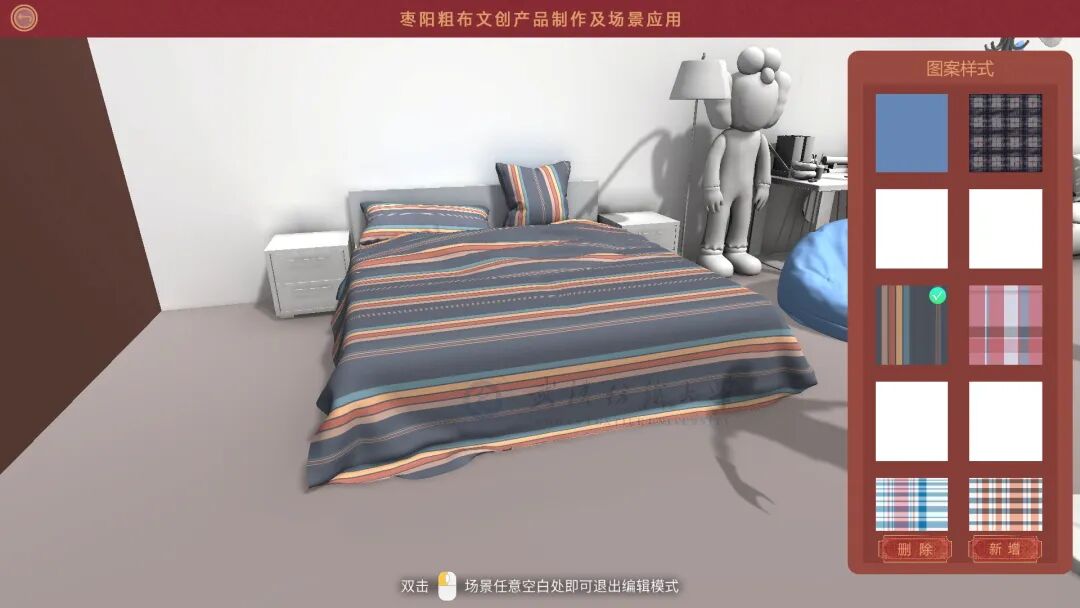

百布堂与武汉纺织大学携手,以科技创新为核心驱动力,围绕纺织类非物质文化遗产展开创新工艺设计,并在此基础上推进电脑仿真效果的应用研究。

再以设计创新突围,联合武汉纺织大学、湖北工业大学的高校设计师力量,对传统纹样展开深度改良。

△孔雀开屏纹样

△喜鹊闹梅纹样

“凤戏牡丹”纹样历经三次优化,在保留传统精髓的基础上,融入现代审美。

经三次改良的湖北特色纹样:凤戏牡丹

婚庆系列的“麒麟送子”纹样,被重构为简约菱形造型,并以高雅的莫兰迪灰取代传统婚庆纹样中常见的大红大绿,传递出雅致的现代审美。

△莫兰迪灰

△麒麟送子纹样纹样

“荆楚优品”国潮礼盒将香囊、布偶、手袋等文创产品融入粗布元素,使其成为可随身携带的武汉文化符号。2019年更登上中华服饰秀,让粗布成了T台焦点。

如今,百布堂产品通过“线上+线下”双轮驱动,300余家融合非遗元素的门店遍布全国,抖音直播间单场观看量突破50万人次,淘宝旗舰店年销售额超千万。

百布堂销品茂门店

从经纬交织的传统粗布到受市场欢迎的创新产品,百布堂不仅是武汉老字号企业创新发展的生动样本,更让非遗技艺焕发新生。

鄂公网安备42018502006943号

鄂公网安备42018502006943号